Betroffene einbeziehen: auf allen Ebenen

Nov. 2019Betroffene einbeziehen

Gesetzesgrundlage. Der Einbezug von Betroffenen und Angehörigen ist eine wichtige Forderung, die auch das BAG unterstützt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diesen Einbezug sicherzustellen – vom direkten Austausch Fachperson–Patient (Mikroebene) bis zur politischen Ebene, wo zum Beispiel Inputs von Betroffenen bei der Erarbeitung von Gesetzesvorlagen gefragt sind (Makroebene).

Der Einbezug von Betroffenen und Angehörigen (engl. patient engagement) gewinnt weltweit an Bedeutung. Die aktive Teilnahme von Betroffenen am Gesundheitswesen wurde auch schon als der «Heilige Gral der Gesundheitsversorgung» bezeichnet oder als das «Blockbuster-Medikament des Jahrzehnts». Die Bezeichnungen sind sicherlich zugespitzt, trotzdem ist mittlerweile auch unter Fachleuten unbestritten, dass der Einbezug von Betroffenen wichtig ist. Ohne ihren stärkeren Einbezug wird es schwierig, unser Gesundheitssystem schlanker und bedürfnisorientierter zu gestalten.

Auch im BAG wird der Einbezug von Betroffenen immer wieder thematisiert. Den Stein ins Rollen gebracht hat unter anderem die nationale Strategie des Bundesrates «Gesundheit 2020». Dort werden explizit die Menschen ins Zentrum gerückt: «Das Gesundheitssystem soll um sie und ihre Bedürfnisse herum weiterentwickelt werden.» Gefordert wird eine Einbindung der Versicherten und der Patientinnen und Patienten, damit Reformen in der Gesundheitspolitik gelingen können. Patienten sollen eine vollwertige und selbstbestimmte Rolle in der Beziehung zu den Gesundheitsfachleuten einnehmen können. Sie sollen stärker in gesundheitspolitische Prozesse einbezogen werden und es braucht eine Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Selbstverantwortung, damit die Patienten besser mit Krankheiten umgehen können oder deren Entstehung gar verhindern können.

Es gibt verschiedene Gründe, die dafür sprechen, die Betroffenen stärker einzubeziehen. Zum Beispiel, weil dadurch die Wirksamkeit von Behandlungen erhöht wird und die Versorgung verbessert. Belegt ist dies anhand des Chronic Care Model: Dieses in den 90er-Jahren entwickelte Modell erlaubt eine effiziente und hochwertige Versorgung chronisch Kranker. Es besteht aus insgesamt fünf Teilbereichen, eines davon umfasst das Selbstmanagement der Patientinnen und Patienten. Dabei geht es nicht darum, ihnen vorzuschreiben, was sie zu tun haben, sondern sie darin zu unterstützen, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Wichtig ist, dass Patientinnen und Patienten über die eigene Krankheit informiert sind, damit sie eigenständige Entscheide fällen können. Zudem ist belegt, dass das Selbstmanagement (in Verbindung mit hausärztlicher Versorgung) kosteneffizient ist. Studien haben gezeigt, dass der Einbezug von Betroffenen die Qualität und die Sicherheit erhöhen kann. Auch bei der Erarbeitung und Umsetzung von Präventionsprojekten gilt der Einbezug von Betroffenen als Erfolgsfaktor, insbesondere für das Erreichen benachteiligter Zielgruppen.

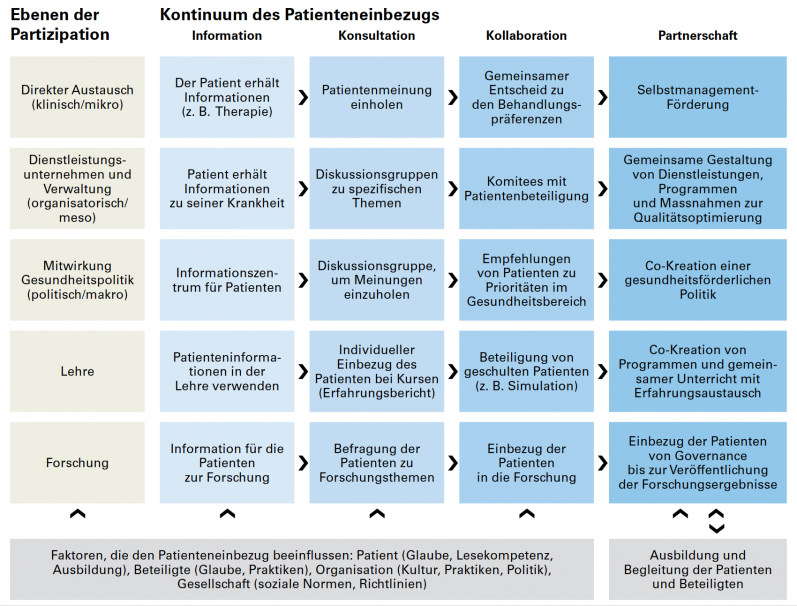

Wie kann man nun sicherstellen, dass Betroffene stärker ins Gesundheitssystem einbezogen werden? Auf welchen Ebenen kann der Einbezug erfolgen? Wie können Fachleute mehr «mit» den Patienten arbeiten anstatt «für» die Patienten? Antworten auf diese Fragen liefert das sogenannte Montreal-Modell, entwickelt von Fachleuten der Universität Montreal (siehe Grafik). Es zeigt die verschiedenen Stufen des Patienteneinbezugs (Information, Konsultation, Kollaboration, Partnerschaft) sowie die verschiedenen organisatorischen Ebenen (vom direkten Austausch Fachperson–Patient über die organisatorische Ebene (Spitäler, Heime) bis zur politischen Ebene (Gesetze)). Weitere Ebenen sind die Lehre und die Forschung. Aus einer ganzheitlichen Perspektive muss das Modell zudem mit den Themen Gesundheitsförderung und Prävention ergänzt werden.

Ebenen des Einbezugs

Information ist die erste Stufe des Einbezugs, wobei die Fachperson die Patientin oder den Patienten zum Beispiel über die Therapie informiert. Hier findet wenig Austausch statt, es handelt sich um eine paternalistische Form der Zusammenarbeit. Die nächste Stufe umfasst die Konsultation, wo die Fachperson die Meinung der Patientin einholt und die Patientin auch Fragen stellt. Bei der Kollaboration wird der Patient in Entscheidungen miteinbezogen und übernimmt dadurch eine aktivere Rolle. Bei der Partnerschaft wird die Patientin darin unterstützt, ihre Kapazitäten zu erkennen und diese für ihre eigene Gesundheit zu nutzen.

Die Idee besteht nun nicht darin, dass jeder Einbezug automatisch als Partnerschaft durchgeführt werden muss. Nicht überall ist eine partnerschaftliche Herangehensweise sinnvoll, alle Stufen der Zusammenarbeit werden auch in Zukunft ihre Berechtigung haben. Allerdings werden in Zukunft immer mehr Patienten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit wünschen. Dies wird womöglich auch einen Einfluss auf zukünftige Behandlungen haben. So hat eine Studie mit Patienten mit Herzrhythmusstörungen ergeben, dass jene, die in den Entscheid miteinbezogen wurden, weniger invasive Behandlungen gewählt haben.

Auch die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) in der Schweiz wird womöglich Auswirkungen auf den Einbezug haben und zeigt exemplarisch die Verschiebung in Richtung aktivere Rolle der Patientinnen und Patienten: In der Vergangenheit lagen alle Daten in den Händen der Fachleute, den Patienten wurde Einsicht gewährt. Mit dem EPD wird sich dies ändern. Die Hoheit über die eigenen Gesundheitsdaten liegt nun beim Patienten, der den Fachleuten Zugriff gewährt.

Organisatorische Ebenen

Die Grafik zeigt nicht nur das Kontinuum des Betroffeneneinbezugs, sondern auch die möglichen Ebenen, auf denen dieser stattfinden kann. Dies beginnt auf der Mikroebene, also mit dem direkten Austausch von Betroffenen und Fachpersonen. Auf der nächsten Ebene stehen die Gesundheitseinrichtungen, etwa Spitäler und Pflegeheime: Patientinnen und Patienten können sich hier einbringen, um interne Prozesse im Spitalalltag oder die Qualität der Kommunikation zu verbessern, um Pflegeempfehlungen anzupassen oder um Inputs bei der Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsfachleuten anzubringen. Auch der Einbezug von Betroffenen in die Planung von Gesundheitsförderungsprojekten kann auf dieser Mesoebene angesiedelt werden. Auf der Makroebene geht es um den Einbezug von Betroffenen auf der kommunalen, kantonalen oder nationalen Ebene, um Gesundheitsgesetze zu verbessern oder um bei der Verteilung von Ressourcen mitzuwirken.

Einbezug von Betroffenen und Angehörigen im BAG

Das BAG arbeitet zwar nicht systematisch mit Betroffenen und Angehörigen, aber in dieser spectra-Ausgabe wird aufgezeigt, dass einiges im Gange ist. Im Rahmen der Ausschreibung «Prävention in der Gesundheitsversorgung PGV» wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass die geförderten Projekte den Einbezug der Patienten sicherstellen. Zudem ist das Selbstmanagement ein prioritärer Interventionsbereich (Bereich mit grossem Handlungsbedarf) bei den PGV-Projekten. Auch bei anderen Projekten, etwa zum Thema weibliche Genitalverstümmelung oder Suizidprävention, arbeitet das BAG mit Direktbetroffenen und/oder ihren Angehörigen zusammen oder achtet bei der Vergabe von Projekten darauf, dass der Einbezug sichergestellt ist. Bei der Plattform SELF (Selbstmanagement-Förderung) wurde eigens ein Betroffenen-Angehörigen-Rat eingesetzt und bei verschiedenen Kampagnen und Programmen werden die Meinungen der Öffentlichkeit abgefragt (Wirkungsmessung, Evaluation). Ein weiteres Beispiel ist das nationale Konzept Seltene Krankheiten: Hier waren Patientenorganisationen von Beginn an bei der Erarbeitung beteiligt und sind heute eng in die Umsetzung der Massnahmen eingebunden.

Quelle: Montreal Modell